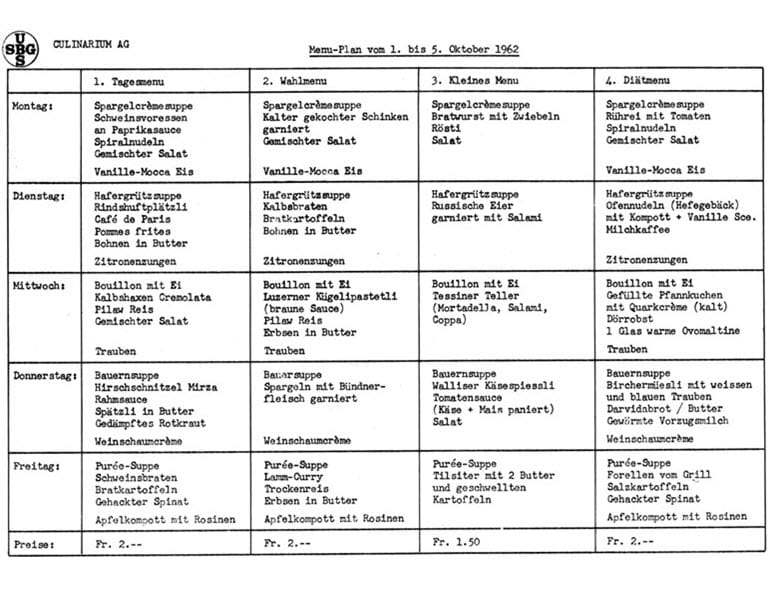

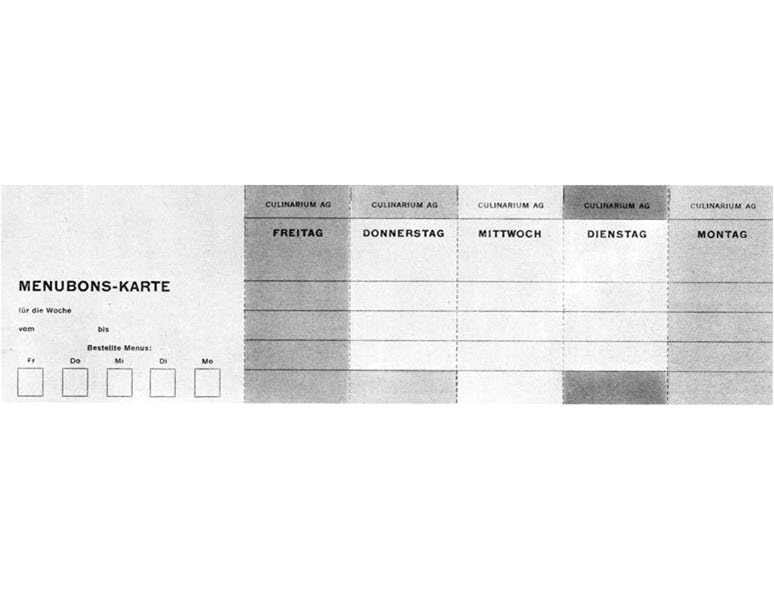

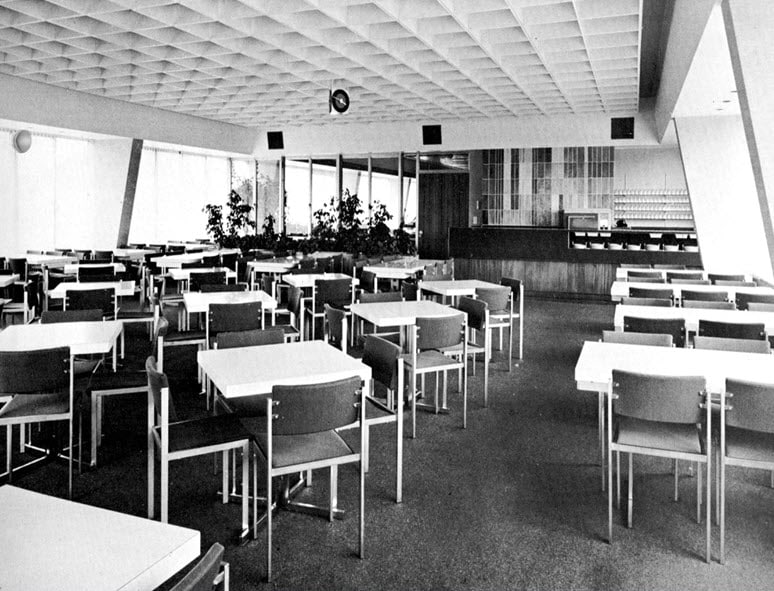

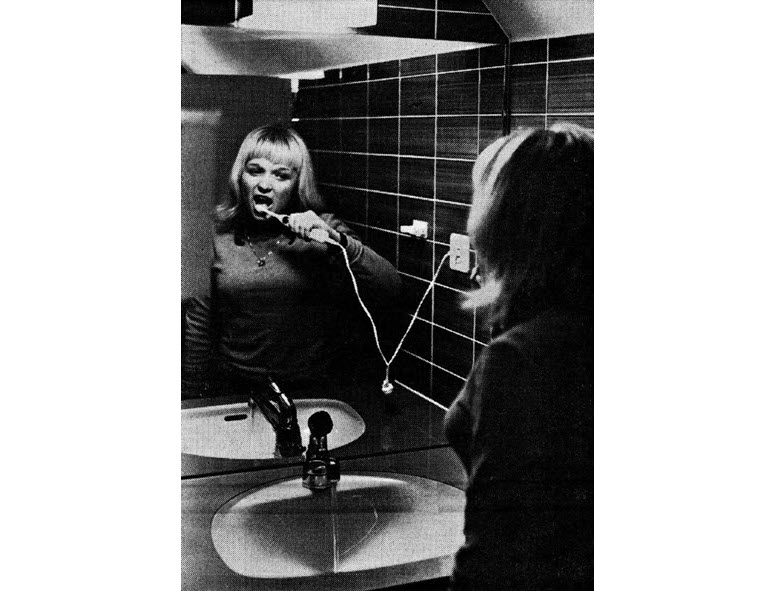

1962

Erste Personalrestaurants bei beiden Banken

In der Schweiz verpflegt sich heutzutage fast jede achte Person einmal täglich in der Gemeinschaftsgastronomie. Besonders stark wurden die Essgewohnheiten in der Mittagspause durch Personalrestaurants geprägt. Nachdem bereits in den 1920er-Jahren grosse Industriebetriebe aufgrund der Schichtarbeitszeiten ihren Mitarbeitenden Kantinen zur Verfügung stellten, begannen in den 1960er Jahren auch immer mehr grosse Dienstleistungsunternehmen als Folge der sich ausweitenden durchgehenden Arbeitszeit das Angebot an Personalverpflegung aufzubauen. Binnen weniger Jahre löste auch hier die kurze Essenspause im Personalrestaurant die zweistündige Mittagspause zu Hause ab.

1965

Erster TV-Spot

Das Schweizer Fernsehen blieb die ersten zehn Jahre seiner Existenz werbefrei. Der erste Werbeblock flimmerte am 1. Februar 1965 über den Bildschirm. Neben Pepsi, Ovomaltine und Opel gehörte die Schweizerische Bankgesellschaft (SBG) zu den ersten Marken, die den Schritt in das noch ungewohnte Werbemedium wagten. Der Einsatz von TV-Werbung war bei der Bank aber umstritten. Wollten die einen Marketingexperten der SBG mit dem TV-Spot die Fortschrittlichkeit der Bank beweisen, befürchteten die Skeptiker, dass das neue Medium schlecht mit «der Position und dem Renommee einer Grossbank» vereinbar wäre. Der Schweizerische Bankverein (SBV) lancierte seinen ersten TV-Werbespot 1967.

1965

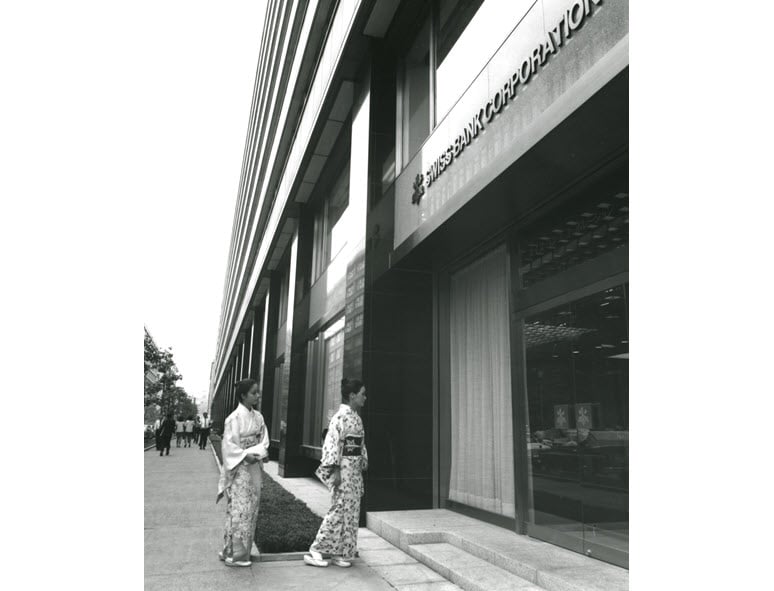

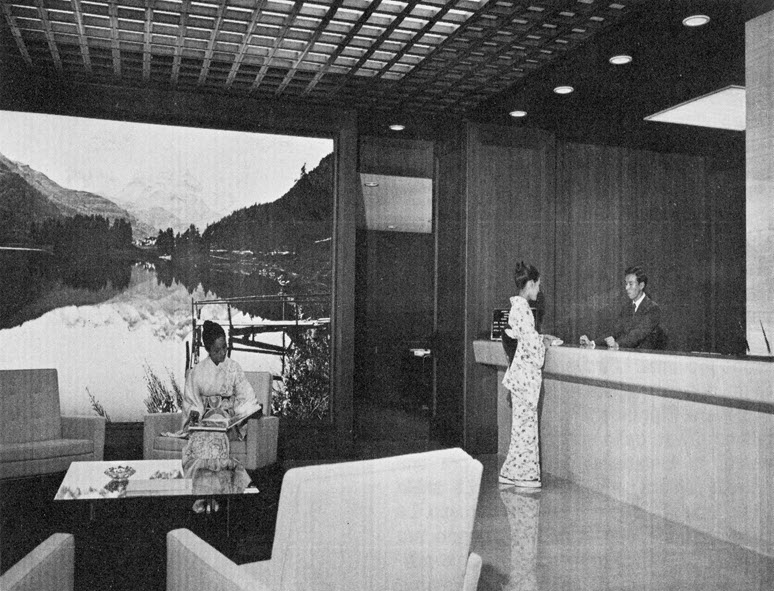

Der SBV nimmt seine Geschäfte in Tokio auf – ein Jahr darauf auch die SBG

Der Schweizerische Bankverein (SBV) erkennt schon Anfang der 1960er-Jahre die Zukunftsträchtigkeit der japanischen Wirtschaftsentwicklung und des anziehenden Handels mit Japan und eröffnet 1965 in Tokio im Marunouchi-Geschäftsviertel eine Agentur. Diese bietet der japanischen Geschäftskundschaft und internationalen Unternehmungen im Fernen Osten die Dienste einer Handelsbank an. Das japanische Bankengesetz erlaubt aber weder Privatkundengeschäfte noch Wertschriftenhandel. 1966 nehmen die Schweizerische Bankgesellschaft (SBG) und der SBV jeweils das Investmentbanking-Geschäft auf, das eine entscheidende Rolle bei der Expansion Japans in den 1970er- und 1980er-Jahren spielen wird.

1967

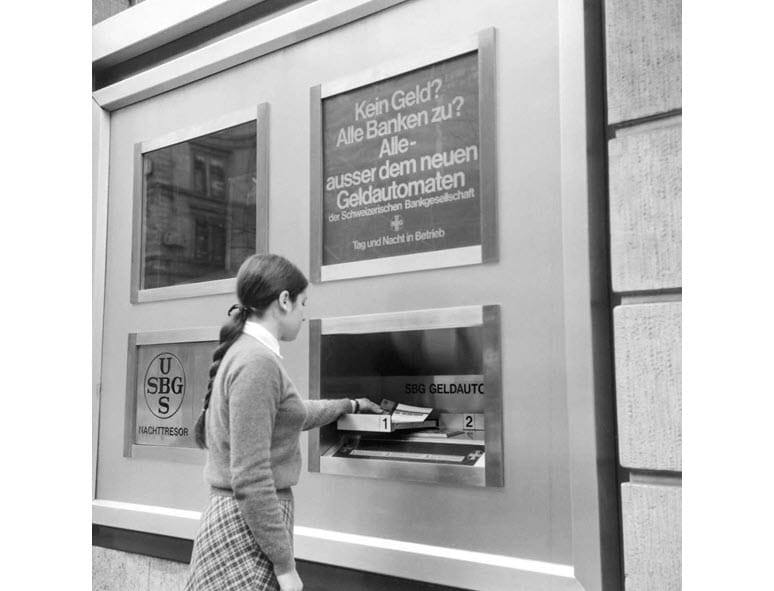

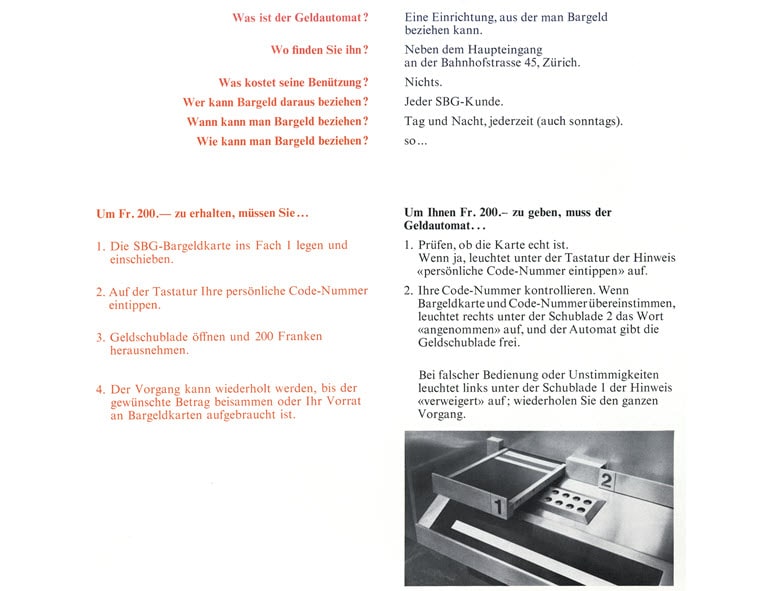

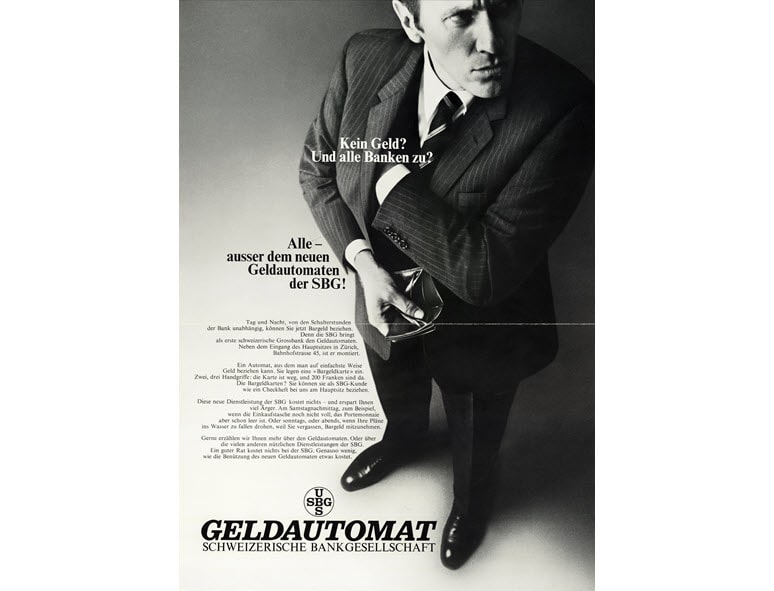

Der erste Geldautomat

Der Schritt von der Autobank zur Bargeldabhebung am Geldautomaten war eine logische Konsequenz. Doch die dafür notwendige Automatisierung benötigte mehrere Zwischenschritte. Bei der ersten Geldautomaten-Generation mussten zuvor Bezugschecks à 200 CHF am Bankschalter abgehoben werden. Diese ermöglichten den Bargeldbezug rund um die Uhr. Die Schweizerische Bankgesellschaft lancierte als erste Bank in der Schweiz den Geldautomaten. Ein Jahr später wurde dieser durch ein einheitliches System der Schweizer Banken, den Bancomaten, abgelöst. Anfang 1969 waren gerade einmal 23 Geräte in Betrieb.

1969

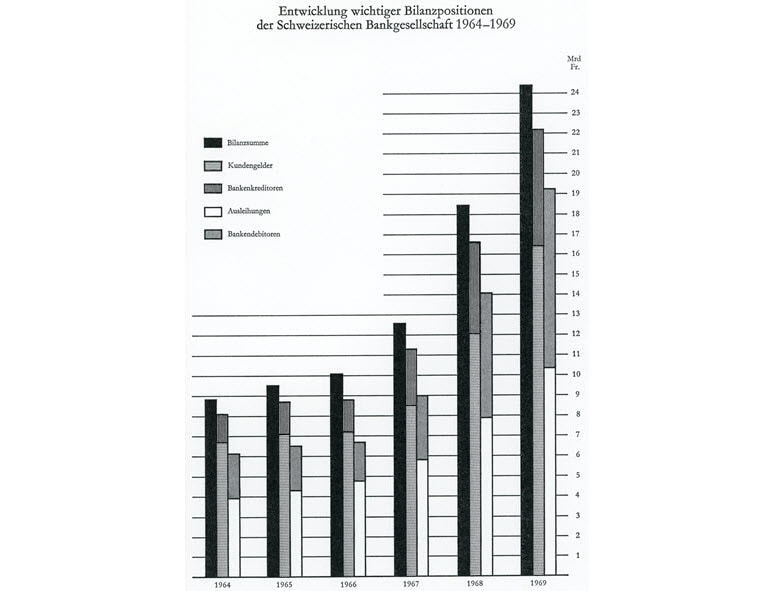

Rasantes Bilanzwachstum

Für die Schweizerische Bankgesellschaft (SBG) verliefen die 1950er- und 1960er-Jahre ausserordentlich gut. Beflügelt von der erfolgreichen Übernahme der Eidgenössischen Bank 1945, dank der die SBG erstmals in die Gruppe der Schweizer Grossbanken aufsteigt, setzt sie zu einem rapiden Wachstum an. Getragen von der zunehmenden Automation, der starken Entfaltung der Weltwirtschaft sowie dem Bevölkerungs- und Wohlstandaufschwung in der Schweiz, waren die beiden Jahrzehnte von einem starken Ausbau des Geschäftsstellennetzes durch Neueröffnungen und Bankübernahmen vor allem in der Schweiz geprägt. Im Jahr ihres 100. Jubiläums (1962) erreichte die SBG mit einer Bilanzsumme von CHF 6'961 Mio. erstmals die Spitzenposition als grösste Bank der Schweiz. Dies entsprach nahezu einer Verdoppelung in fünf Jahren. Durch die Fusion mit der Interhandel AG 1967 stieg die SBG auch auf europäischer Ebene zu den kapitalstärksten Finanzinstituten auf.

1972

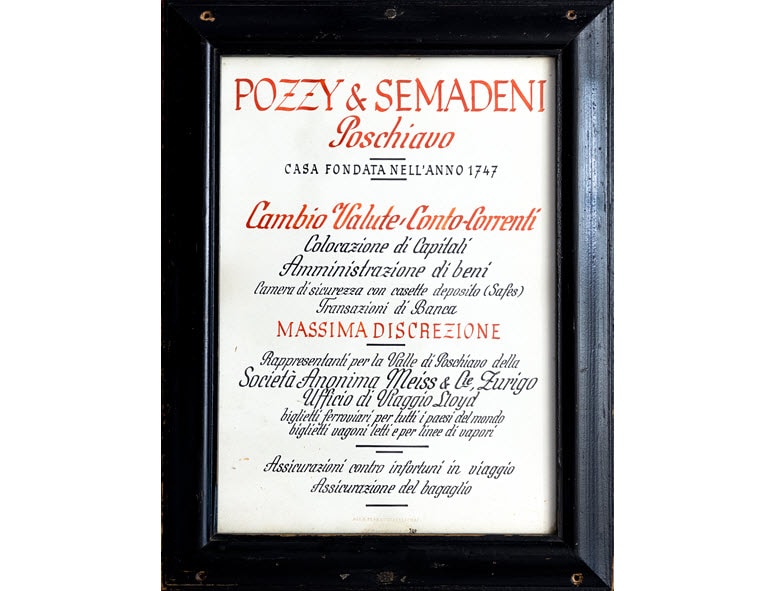

SBG übernimmt die Bank Pozzy

Mit der Übernahme des Bankgeschäfts der Handelsfirma Pozzy 1972 erhält die Schweizerische Bankgesellschaft (SBG) nicht nur eine neue Filiale in der Talschaft Puschlav, sondern auch eine Besonderheit. Gegründet wurde die Bank Pozzy 1747 und ist somit die älteste aller bisher übernommenen Banken. Da auch keine der vom Schweizerischen Bankverein übernommenen Banken ein nur annähernd so frühes Gründungsjahr aufweist, ist die Bank Pozzy bis heute die älteste aller rund 370+ UBS-Vorgängerbanken. Der Betrieb der Geschäftsstelle in Poschiavo wurde von UBS bis 2021 aufrechterhalten.

1975

Die Schweizerische Bankgesellschaft eröffnet das Ausbildungszentrum Wolfsberg

Die Schweizerische Bankgesellschaft kaufte 1970 das 1576 erbaute und oberhalb Ermatingen gelegene Schloss Wolfsberg mit rund zwölf Hektaren Land, um darauf ein Ausbildungszentrum zu erstellen. Der Auftrag zur Sanierung des Schlossguts und Bau des Ausbildungszentrums erging an das Zürcher Architekturbüro Rudolf und Esther Guyer. Zu den Altbauten, deren Sanierung in enger Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege erfolgte, gehören nebst dem Schloss, das Paraquin-Haus, eine Schlosskapelle und Stallungen. Darin wurden die Gästezimmer, Räume für Verpflegung und Freizeit sowie Personal- und Dienstzimmer untergebracht. Der neue Schultrakt besteht aus Kursräumen, einem Vortragssaal und einer Aula. Ebenfalls neugebaut wurden drei Doppelwohnhäuser mit 120 Einzelzimmern und einer Sportanlage.

1976

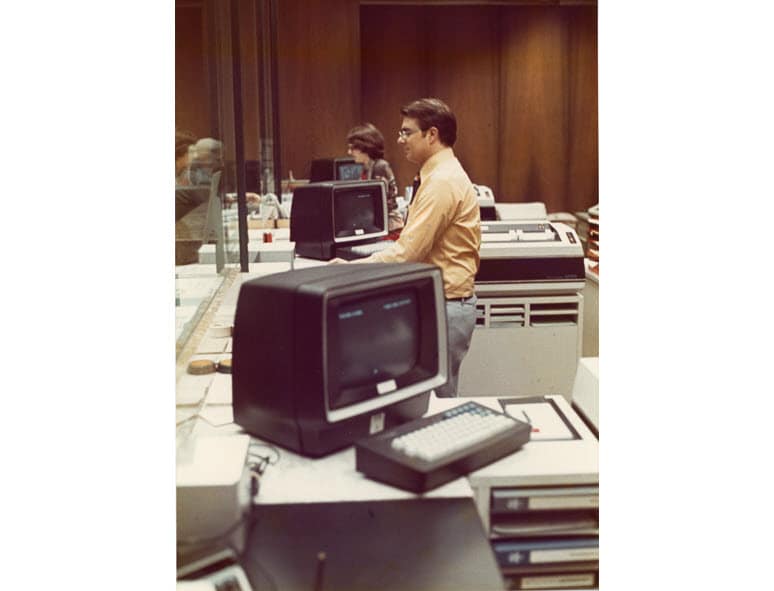

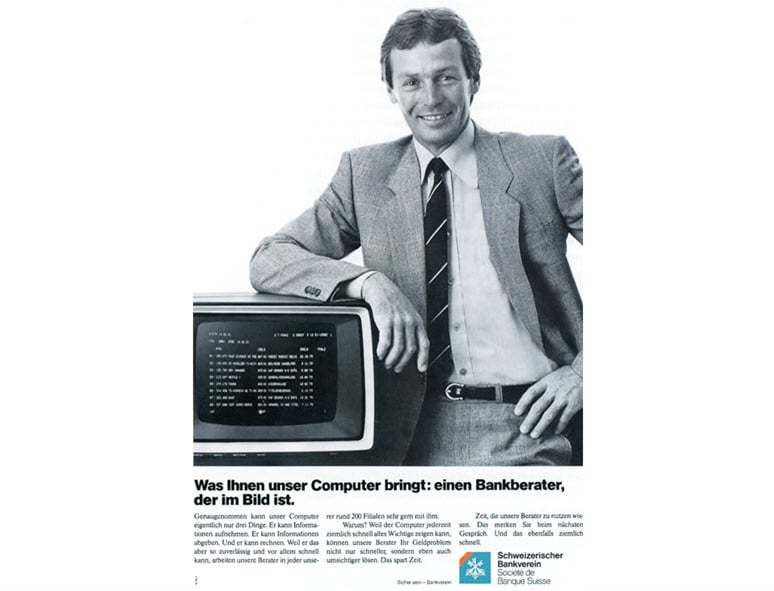

Real-Time-Banking

In den späten 1970er-Jahren vollzog der Schweizerische Bankverein (SBV) eine Revolution in der Digitalisierung. Denn beim SBV begann als erste Schweizer Bank die Ära das Real-Time Banking (RTB). Mit diesem Innovationsschritt wurden im Wesentlichen die Computer innerhalb der Bank miteinander vernetzt, der Datenaustausch beschleunigt und sukzessive verschiedene Arbeitsprozesse über alle Bankbereiche hinweg automatisiert. Die Effizienzsteigerung bei gleichzeitiger Qualitätsverbesserung war enorm. Was bis dahin hauptsächlich manuell, in zeitaufwändigen und personalintensiven Arbeitsschritten erledigt wurde, meisterte jetzt RTB in nur wenigen Sekunden.

1976

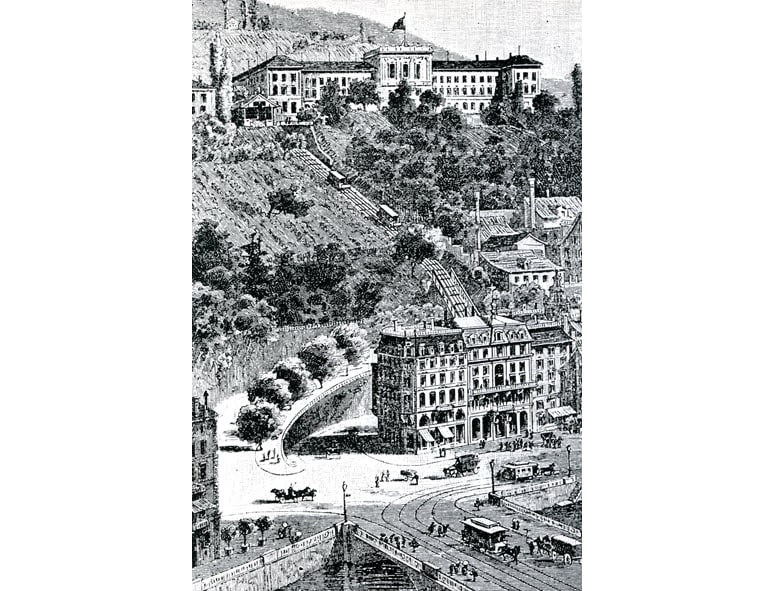

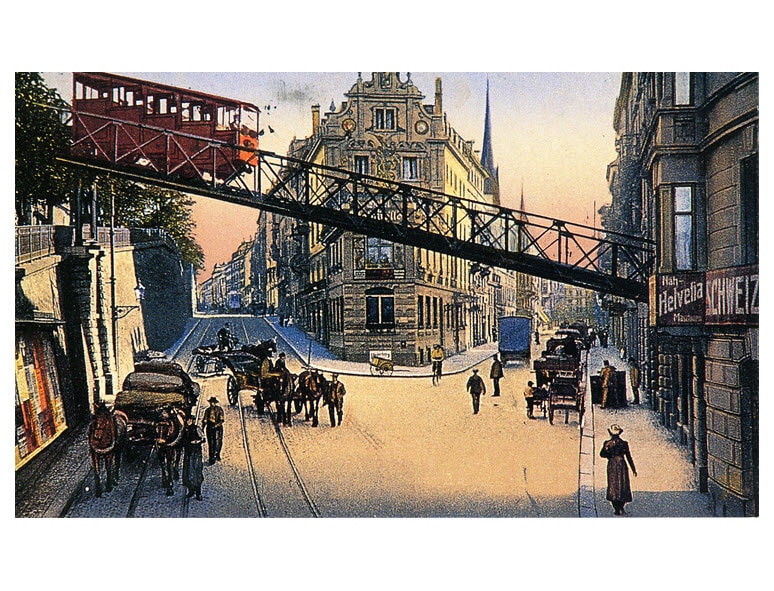

Die SBG rettet ein Zürcher Wahrzeichen

Seit ihrer Einweihung im Jahr 1889 beförderte die Standseilbahn mit ihren beiden feuerwehrroten Wagen täglich Tausende Passagiere zwischen dem Zürcher Central und den beiden Hochschulen Polytechnikum und Universität rauf und runter. So populär die Polybahn war, die veränderten Transportgewohnheiten liessen ihre Passagierzahlen und Erträge Anfang der 1970er-Jahre so weit sinken, dass sich die Inhaber immer öfter mit roten Zahlen konfrontiert sahen. 1975 zogen sie die Notbremse und verzichteten auf eine teure Sanierung, die für die Konzessionserneuerung nötig gewesen wäre. Stattdessen machten sie sich auf eine lange erfolglose Suche nach einem finanzkräftigen Käufer. Als das Schicksal besiegelt schien und die Stilllegung eingeleitet wurde, kam die Rettung aus unerwarteter Richtung: In letzter Minute übernahm die Schweizerische Bankgesellschaft (SBG) das «Polybähnli», liess es komplett sanieren und den gestiegenen Sicherheitsanforderungen anpassen. Nach einem halben Jahr konnte die beliebte Bahn mit einem grossen Fest wieder der Stadtbevölkerung zurückgegeben werden.

Mehr Informationen unter Polybahn

1989

Ein Maskottchen für die jüngsten Sparer

Kinder, die beim Schweizerischen Bankverein ein Konto eröffneten, erhielten eine Spardose und seit 1989 neu ein Plüschtier: ein türkisfarbenes Füchslein. Vom Maskottchen der Bank lernten seither unzählige Kinder viel über das Sparen und den Umgang mit Geld. Nach der Fusion von SBV und SBG zur UBS 1998 erhielt das Füchslein ein rotes Fellkleid, seinen Namen Topsy und für seine Abenteuer viele Freunde, wie Hanna Hörnchen, Dani Dachs und Sigi Specht. Gemeinsam erscheinen sie seither als Computer-Animation, als Malvorlage, als Gadgets in den Kommunikationsmitteln als auch «live» an diversen Anlässen für Kinder.